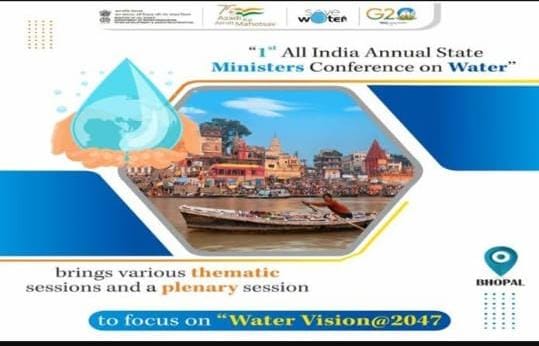

समग्र जलनीति की तलाश क्या होगी पूरी? मंत्रियोंद्वारा मंथन!

भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय जल सम्मेलन 2023 के उपलक्ष्य में वाॅटर विजन 2047 की चर्चाओं पर वरिष्ठ पत्रकार श्री जयप्रकाश पाराशर की कलमसे एक शोधपरक, तार्किक चिकित्सा।

जलनीति भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की आवश्यकता बन चुकी है। अब विश्व भर में जल यह देशों की सुरक्षा का अहम बिंदु बन चुका है ।

अपनी आबादी, कारखानों और कृषि को भविष्य में निर्बाध तरीके से जल उपलब्ध कराना भारत में भी बड़ी चुनौती होगी। उधर तिब्बत में नदियों पर चीन लगातार बांध बनाता जा रहा है और पाकिस्तान के साथ अब भी इंडस जल के प्रश्नों पर विवाद जारी है। भारत में घरेलू नदियों, वर्षा और भूजल के अहम प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में, देश में पहली बार मोदी सरकार इन प्रश्नों पर विचार के लिए भोपाल में सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियो के साथ मंथन कर रही है। उम्मीद है कि इससे एक समेकित और व्यापक जल नीति सामने आएगी। क्योंकि, समय लगातार दौड़ रहा है और उम्मीद भरी निगाहोंसे देख भी रहा है।

भारत के लिए एकीकृत जलनीति की आवश्यकता

भारत को भविष्य में तेज गति से विकास करने के लिए अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कुशलता से करना होगा. विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की महत्वपूर्ण कांफ्रेंस 5 और 6 जनवरी को भोपाल में हो रही है. देश के जल संसाधनों के प्रबंधन और भविष्य में जल की आपूर्ति नियमित बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही इस कांफ्रेंस में कम से कम दस ऐसे विषय हैं, जिनका उल्लेख अत्यंत आवश्यक है. भारत और सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों को इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए.

1. एकीकृत नीतिः देश में एकीकृत जल नीति (Unified Water Policy) होनी चाहिए. One Nation, One Water Policy का मंत्र अपनाया जाना चाहिए.

2. समेकित कानूनः अभी देश में पेयजल, सिंचाई जल, अपशिष्ट पुनर्चक्रीकरण से प्राप्त जल, औद्योगिक जल, वर्षा जल और भूजल के उपयोग व प्रबंधन के लिए अलग-अलग नीतियां, कानून व नियम लागू हैं. इससे कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं. सभी कानूनों, नियमों व नीतियों को एक नीति व कानून के दायरे में लाया जाए ताकि विलंब न हो. केंद्र व राज्य की नीतियां स्पष्ट परिभाषित हों. केंद्र और राज्यों की नीतियों में टकराव होता है.

3. सिंगल विंडो क्लियरेंसः किसी भी सिंचाई परियोजना के निर्माताओं व एजेंसियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए. एक ही स्थान से राजस्व, वन और पर्यावरण, पुनर्वास और समय बद्ध मंजूरियां व क्लीयरेंस मिल सकें. ऐसा करने से परियोजना की लागत बढ़ने से बचा जा सकेगा और निर्धारित समय पर जल पहुंचाया जा सकेगा.

4. क्रियान्वयन कार्यक्रम (Implementation Schedule): प्रत्येक परियोजना का एक चरणबद्ध शिड्यूल होना चाहिए. उस शिड्यूल के मुताबिक परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाए.

5. गोल पोस्ट बार-बार न बदलेंः डिजाइन में परिवर्तन की सीमा तय होनी चाहिए. अभी डिजाइन निर्धारित होने के बाद भी बार-बार बदलाव होता है. कई बार 7-8 बदलाव तक हो जाते हैं. हर बार डिजाइन परिवर्तन के कारण बड़ा नुकसान होता है. कई बार बदलावों के कारण परियोजना की लागत 80-100 करोड तक बढ़ जाती है. इसलिए डिजाइन में बदलाव का अवसर सिर्फ एक बार दिया जाना चाहिए, उसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए!

6. स्टेट्यूटरी औपचारिकताओं के बाद टेंडर होः सड़क निर्माण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और अन्य क्लीयरेंस के बाद ही निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. उसी तरह सिंचाई परियोजनाओं में भी भूमि अधिग्रहण और अन्य स्टेट्यूटरी औपचारिकताएं (भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की स्वीकृति, पर्यावरण मंजूरी और आरएनआर के मुआवजे) पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अर्थात टेंडर नोटिस और एग्रीमेंट होने चाहिए.

7. लागत वृद्धि (Cost Escalation) की जिम्मेदारी तय होः अनावश्यक बदलावों और प्रशासनिक बाधाओं के कारण परियोजनाओं में विलंब होता जाता है. इससे परियोजना की लागत बढ़ती जाती है. दूसरी ओर परियोजना से होने वाले संभावित लाभ भी देश को आर्थिक हानि में बदल जाते हैं. लेकिन इन तमाम बाधाओं की जिम्मेदारी अभी व्यवस्था में किसी की नहीं है. देश को होने वाले इन आर्थिक नुकसान का आकलन और जिम्मेदारी तय करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए.

8. ऑपरेशन कॉस्ट कम करने वाली नई प्रौद्योगिकी में निवेश करेंः वर्तमान में विभिन्न सरकारों और प्रशासनिक तंत्र का रवैया ऐसा है कि वे नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने से बचते हैं. भविष्य की लागत खर्च (ऑपरेशनल कॉस्ट) कम करने के लिए वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी को खुले दिमाग से स्वीकार किया जाना चाहिए. जैसे जीआरपी का इस्तेमाल विकसित दुनिया में हो रहा है क्योंकि इसकी उम्र तिगुना है और पेयजल के लिए बेहतर भी।

9. निर्माण (कंस्ट्रक्शन) कंपनी को भागीदार की तरह समझेंः अभी प्रशासनिक व्यवस्था में कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाहरी एजेंसी की तरह समझा जाता है. जबकि उन्हें परियोजना के क्रियान्वयन में भागीदार की तरह समझा जाना चाहिए क्योंकि वे आपको लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर रहे हैं.

10. समिति का गठनः वाटर कांफ्रेंस -2023 में व्यापक मंथन के बाद एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो समूचे देश के परिप्रेक्ष्य में नीति का मसौदा तैयार कर सके. संभावित नीति के मसौदे पर यह समिति सभी पक्षकारों की राय व सुझाव प्राप्त करके उनकी उपयोगिता और व्यावहारिकता का आकलन करके सभी बिंदुओं का नीति में समावेश करे.

भविष्य की चुनौतियों के मद्दे नजर प्रथम अखिल भारतीय जल सम्मेलन 2023 में वाॅटर विजन 2047 को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं । भविष्य की आशाभरी निगाहें जो टिकी हुई हैं।